Aktuelles

Sie finden hier sowohl aktuelle Informationen zum Geschichtsunterricht als auch Links auf Inhalte, die kürzlich in anderen Bereichen aktualisiert wurden.

Im Archiv werden weiter zurückliegende Informationen gesammelt.

Ludwig I. - Bayerns größter König? Die Bayerische Landesausstellung 2025

Die Bayerische Landesausstellung im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg widmet sich zwischen dem 10. Mai und dem 9. November 2025 König Ludwig I. und seiner Zeit. Mit der Frage „Ludwig I. - Bayerns größter König?” sind zahlreiche Themen verbunden, die einen expliziten Bezug zu den Geschichtslehrplänen aller bayerischen Schularten haben, u. a. das Hambacher Fest 1832, die Industrialisierung Bayerns und der Ausbau der Eisenbahn sowie die Revolution 1848. Die Landesausstellung wird begleitet von einem umfangreichen Angebot für Schulklassen. Nähere Informationen finden sich im Flyer zur Ausstellung.

Ein stummer Hund will ich nicht sein - (nicht nur) ein Film über Korbinian Aigner

Seit dem 24. April 2025 läuft der Film „Ein stummer Hund will ich nicht sein” in den Kinos - und bietet nicht nur eine Fülle an Eindrücken und bewegenden Zeugnissen rund um das Leben von Korbinian Aigner, sondern auch einen Blick in die Gegenwart: Anhand des Lebenswegs des leidenschaftlichen Apfelkenners Aigner erschließt der Film in rund 105 Minuten verwandte Themen; so kommen Schülerinnen und Schüler aus Israel zu Wort, die sich im Rahmen eines bayerisch-israelischen Austauschs mit der Erinnerung an die Opfer der Shoah beschäftigen. Mitunter wendet sich der Film Zeitzeugen zu, die nicht nur von ihren Erfahrungen im KZ Dachau, sondern auch vom Leben danach berichten. Filmisch ansprechend - unter Verwendung von Graphic-Novel-Elementen und Spielsequenzen - versammelt „Ein stummer Hund will ich nicht sein” viele Szenen, die sich auch für den Geschichtsunterricht als Vertiefung und Gesprächsanlass eignen.

Der Film wurde u. a. vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, gefördert. Die Homepage des Films verweist auf einen Trailer und gibt einen Überblick über die anstehenden Filmvorführungen.

60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen

Es war eine unwahrscheinliche Entwicklung, die in Israel keineswegs unumstritten, aus deutscher Sicht aber ein Geschenk war: die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel am 12. Mai 1965. Anlässlich des 60jährigen Jubliäums der deutsch-israelischen Freundschaft finden Sie im Folgenden Hinweise auf ausgewählte Materialien und Texte:

- Die Homepage des Auswärtigen Amtes blickt in einem kurzen Abriss auf die Geschichte der deutsch-israelischen Freundschaft zurück; die knappen Texte und einschlägigen Bilder können auch im Unterricht verwendet werden.

- Wichtige Meilensteine aus 60 Jahren israelisch-deutschen Beziehungen werden auf der Homepage der israelischen Botschaft versammelt.

- Auch die offizielle Seite der Bundesrepublik Deutschland, die der Information über die Bundesrepublik im Ausland dient, widmet dem Jubiläum der deutsch-israelischen Beziehungen kurze Texte und Bilder, die die zivilgesellschaftlichen Bindungen in den Mittelpunkt rücken.

- Ein Video der Deutschen Welle (Länge: 5:25 min), das im Jahr 2009 erschienen ist, blickt auf die deutsch-israelischen Beziehungen knapp zurück - und ist selbst bereits eine Quelle, die mit dem gegenwärtigen Zustand der Beziehungen beider Länder abgeglichen werden kann.

- Nach wie vor interessant ist die Ausgabe der Reihe „Aus Politik und Zeitgeschichte", die sich mit „Israel und Deutschland” anlässlich des 50jährigen Jubliäums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beschäftigt.

- Das Heft „Bayern und Israel: Geschichte(n) zwischen Isar und Jordan”, herausgegeben von Michael Brenner und Julia Treindl, ist in der Reihe „Münchener Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur” erschienen und über die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit bestellbar.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren

Am 8/9. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 80. Mal. Innerhalb von sechs Jahren forderte der Krieg weltweit rund 60 Millionen Menschenleben. Der Tag erinnert an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Jahr 1945 und markiert das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und die Befreiung Europas von Krieg und Terror.

Für den schulischen Kontext bietet das Kriegsende vor 80 Jahren eine wertvolle Gelegenheit, mit Schülerinnen und Schülern über die Ursachen und die Folgen des Krieges sowie über die Bedeutung von Demokratie, Menschenrechten und Frieden ins Gespräch zu kommen. Auch die Gestaltung von Erinnerungskultur könnte im Unterricht reflektiert und diskutiert werden.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Informationsquellen, Unterrichtsmaterialien und Projektideen, die Sie bei der Auseinandersetzung mit dem Gedenktag im Unterricht unterstützen.

- Der vierminütige Kurzfilm von Wim Wenders „Die Schlüssel zur Freiheit” gewährt einen sehr persönlichen, bewegenden Blick auf den Ort, an dem der Zweite Weltkrieg endete - eine Schule in Reims, die am 7. Mai 1945 das Hauptquartier der Alliierten beherbergte und damit den Raum, an dem die deutsche Wehrmacht kapitulierte. Der Film steht auch als englischsprachige Version unter dem Titel „The Keys to Peace” zur Verfügung, ebenso als französischsprachige Version unter „Les Clés de la Liberté”.

- Die Seite „Wie der Zweite Weltkrieg endete (Interaktive Story)“ stellt einen multimedialen Zeitstrahl des ZDF zu den entscheidenden Kriegstagen 1945 dar.

- Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat einen Podcast zum Kriegsende 1945 in Bayern veröffentlicht und stellt ebenfalls in einem Podcast die Ministerratsprotokolle als zentrale Quelle der bayerischen Nachkriegspolitik vor.

- Die Seite des BR bietet einen Überblick zu aktuellen Angeboten des Bayerischen Rundfunks sowie der ARD anlässlich des Jahrestags des Kriegsendes mit zahlreichen Dokumentationen, Spielfilmen und Hörfunksendungen.

- Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bietet auf ihrer Webseite einen informativen Überblick sowie zahlreiche Materialien zum Kriegsende vor 80 Jahren.

- Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung befindet sich ein Konzept für ein Unterrichtsprojekt zum Thema „8. Mai 1945 – erinnern heute“. Im Rahmen des Projekts, welches für Klassen 10 bis 13 geeignet ist, übernehmen die Jugendlichen die Rolle von Zeitgeschichtsforschern. Sie erkunden in einer lokalen Bürgerbefragung die Meinungen der Einwohner ihrer Stadt zur Erinnerung an die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg". Dabei sollen sie auch mit den Medien vor Ort zusammenarbeiten.

- Gut im Unterricht verwendbar ist auch ein Stundenkonzept der Bayerischen Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit (BLZ) zum Thema Kriegsende. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die geschichtlichen Hintergründe und urteilen, ob der 8. Mai ein Feiertag werden sollte.

- Das Online-Portal „80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Erinnerung und Gegenwart in Deutschland und im östlichen Europa.“ 2025 steht im Zeichen der Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren – vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in Europa. Auf dem Portal werden bundesweit stattfindende Veranstaltungen, welche sich auf den Jahrestag beziehen, vorgestellt. Die Spannweite der Themen umfasst u.a. die nationalsozialistischen Verbrechen und die deutsche Besatzungsherrschaft im östlichen Europa sowie deren Folgen, Zwangsmigration, Deportation, Flucht und Vertreibung während des Zweiten Weltkrieges und im Anschluss an diesen.

- Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) finden Sie Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung zum Kriegsende 1945. Neben dem Fokus auf die historischen Hintergründe sowie die Erinnerungskultur in Deutschland werden auch internationale Perspektiven aufgegriffen. Es können u. a. Karten, Beiträge aus der Mediathek (z. B. Interviews oder ein Dokumentarfilm über Berlin 1945) und Artikel der Reihe „ApuZ“ (Aus Politik und Zeitgeschichte) frei abgerufen werden.

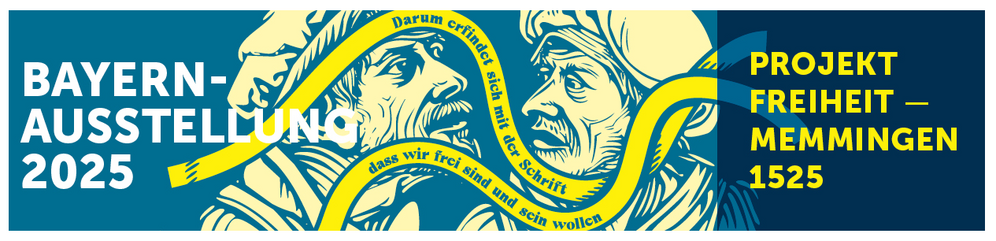

"Projekt Freiheit - Memmingen 1525" - Die Bayernausstellung zum Bauernkrieg vor 500 Jahren

„Am Anfang war das Wort – und das Wort kam aus Memmingen.“ – Mit diesen Worten bezog sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Eröffnung der Bayernausstellung am 15. März 2025 auf die Ereignisse vor 500 Jahren. In der Tat stand Memmingen im Zentrum der aufständischen Bauern, die sich gegen grundherrschaftliche Übergriffe wehrten. Dort, in der schwäbischen Reichsstadt, versammelten sich die Abgesandten der Bauernhaufen in der Kramerzunftzube und schlossen sich zu einer „Christlichen Vereinigung“ zusammen. In Memmingen entstand mit den „Zwölf Artikeln“ eine Schrift, die über den Bauernkrieg hinaus Bekanntheit erlangte: „dass wir frei sind und sein wollen“ ist eine der frühesten Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa.

Die Bayernausstellung „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“ ist zwischen dem 15. März und dem 19. Oktober 2025 in Memmingen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Sie befindet sich im Dietrich-Bonhoeffer-Haus und in der ehemaligen Zunftstube des Kramerzunfthauses. Die Ausstellung, die von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert wird, begleitet ein umfangreiches Programm – auch digital: Mit „Lautseit1525“ gibt es ein Story-Telling-Projekt zum Bauernkriegsjubiläum.

Zudem ermöglicht ein Selbstlernkurs zur Bayernausstellung, der in der Reihe “ALP-Fre!stunde” erschienen ist, zentrale Themen der Ausstellung anschaulich kennenzulernen.

Weitere Informationen über die Ausstellung stehen hier zum Download zur Verfügung:

Vor 80 Jahren: Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz / Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Heute erinnert der 27. Januar als Gedenktag an alle Opfer des Nationalsozialismus, demnach an alle Menschen, die verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Der Tag, der seit 1996 als bundesweiter Gedenktag verankert ist, unterstreicht damit auch, wie wichtig es ist, sich aktiv gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung einzusetzen.

Im Folgenden finden Sie Links zu verschiedenen Materialien und Projekten, die dabei helfen, diesen Tag im Unterricht zu thematisieren:

- Die Bundeszentrale für Politische Bildung bietet einen kurzen, informativen Überblick zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Sehenswert ist dabei auch ein Kurzfilm zur Form der Erinnerung an den Holocaust am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin („Zwischenräume“).

- Das kostenlose Themenheft „27. Januar – Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“ in der Reihe „Informationen zur politischen Bildung“ (23/2016) enthält ebenfalls eine Fülle an einschlägigen Hintergrundinformationen.

- Die Homepage der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem beinhaltet u. a. „ready2print Ausstellungen“ und pädagogische Materialien zum Download sowie den Zugang zur „IRemember Wall“.

- Eine Themenseite des Senders 3sat bietet eine Sammlung kurzer Dokumentationen und Filme zum Holocaust-Gedenktag, u. a. über eine Reise zu den letzten Überlebenden des Holocaust in Israel, Deutschland und Österreich.

- In einem Dossier des deutschen Bildungsservers zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2025 finden Sie neben einem Podcast viele Hintergrundinformationen, Zeitzeugenberichte und zahlreiche digitale Materialien für den Unterricht.

- Das Presseportal des ZDF versammelt Programmangebote rund um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus von ZDF, ZDFmediathek, ZDFinfo, 3sat und ARTE mit Sendungen, die sich mit der NS-Diktatur und Antisemitismus auseinandersetzen bzw. mit Erinnerungskultur beschäftigen. Einige sind bereits in der ZDFmediathek verfügbar, so zum Beispiel "ZEUGNISSE – Interviews mit Holocaust-Überlebenden".

- https://weremember.worldjewishcongress.org/ : Auch die englischsprachigen Informationen zur Kampagne „#WeRemember“ des World Jewish Congress sowie die auf der Homepage abrufbaren Materialien zum Gedenken an Holocaust und Shoa könnten im Unterricht aufgegriffen werden. Deutschsprachige Informationen wurden von den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestags publiziert.

Deutschsprachige Informationen gibt es seitens der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags.

Angriff auf Israel: Hinweise auf Informationen und Materialien

Die islamistische Terrororganisation Hamas startete am Samstag, den 7. Oktober 2023, eine Terroroffensive gegen Israel. Terroristen der Hamas haben wahllos Tausende Menschen in Israel verletzt und Hunderte brutal ermordet. Aus dem Gazastreifen und später auch aus dem Libanon wurden Raketen abgeschossen, mehr als 150 Menschen aus Israel verschleppt. Das israelische Sicherheitskabinett hat daraufhin den Kriegszustand ausgerufen und mit Angriffen auf den Gazastreifen reagiert. Der Überfall der Hamas ist der schwerste Angriff auf Israel seit dem Jom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren.

Die Auswirkungen des Terrorangriffs auf Israel zeigen sich nicht nur in der politischen Debatte in Deutschland, sondern auch in der Schule. Auch der Geschichtsunterricht bietet dabei einen Raum, um die aktuellen Entwicklungen mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren und historisch wie politisch einzuordnen.

Aktuelle Angebote der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP)

Mit der Reihe „Eskalation im Nahen Osten: Politische, historische und pädagogische Perspektiven auf ‚den Nahostkonflikt’”, deren Module am 6., 8., 13. und 15. November 2023 angesetzt sind, steht ein Format zur Verfügung, das Lehrkräften angesichts der aktuellen Situation nicht nur Informationen, sondern auch die Möglichkeit zum kollegialen Austausch bietet. Neben wissenschaftlichen Vorträgen - von Prof. Michael Wolffsohn über die derzeitige Situation im Nahen Osten und von Dr. Daniel Mahla über die Geschichte Israels - gibt es auch Module zur Erörterung von antisemitischen Vorfällen in der Schule, die von Dr. Gürcan Gökgiran (MIND prevention) betreut werden. Die Anmeldung erfolgt über FIBS.

Das Angebot der ALP zur Situation im Nahen Osten wird laufend aktualisiert und ist auf der Seite der Organisationseinheit Geschichte zu finden.

Die ALP-Fre!stunde „Let's talk about... Antisemitismus” ist ein Selbstlernkurs, der ebenfalls für Lehrkräfte zur Verfügung steht. Auch hier erfolgt die Anmeldung über FIBS.

Materialien zur aktuellen Situation in Israel

Die Stellungnahme der deutschen Bundesregierung sowie ein Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage (z. B. über Euro Topics, einem Projekt der Bundeszentrale für Politische Bildung, und Foreign Affairs) können dazu dienen, sich einen ersten Überblick zu verschaffen.

Auf jugendschutz.net finden sich Hinweise zum Umgang mit verstörenden Inhalten im Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Israel.

Das Portal zur Politischen Bildung widmet dem Angriff auf Israel eine eigene Rubrik, die zahlreiche für hilfreiche Links bereithält, u. a. auf Medienangebote wie z. B. kurze, im Unterricht verwendbare Videobeiträge.

Umgang mit antisemitischen Vorfällen und Äußerungen

Das Portal "Bayern gegen Antisemitismus" unterstützt Lehrkräfte mit Handlungsvorschlägen, um im Schulleben israelfeindlichen Vorfällen oder Äußerungen, die die gegen Jüdinnen und Juden gerichtete Gewalt verharmlosen oder legitimieren, angemessen entgegenzutreten. Einschlägige Fallbeispiele finden Sie auf dem Portal im Handlungsraum Lehrerzimmer ebenso wie im Handlungsraum Klassenzimmer.

"Nichts gegen Juden" ist ein Projekt der Amadeu Antonio Stiftung, das Argumentationshilfen im Zusammenhang mit antisemitischen und israelfeindlichen Parolen und Vorurteilen liefert.

Eine Broschüre der Aktion Jugendschutz (Landesarbeitsstelle Bayern) zu Verschwörungsmythen thematisiert auch Antisemitismus und ist in leichter Sprache sowie auf Türkisch, Arabisch und Englisch erhältlich.

Materialien zur Geschichte Israels

Im Historischen Forum Bayern finden Sie in der Rubrik "Geschichte Israels" Materialien, die eine vertiefte Auseinandersetzung mit der von Vielfalt gekennzeichneten israelischen Gesellschaft ermöglichen.

Die Ausgabe der Zeitschrift "Aus Politik und Zeitgeschichte" vom Mai 2023 widmet sich dem Thema "Israel" und ist online abrufbar.

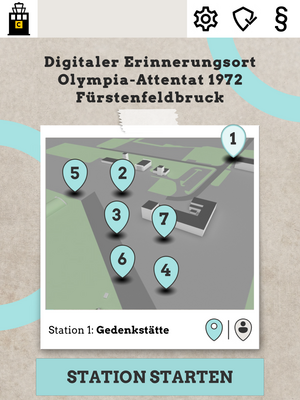

Unterrichtsmaterialien zum digitalen Erinnerungsort "Olympia-Attentat 1972"

Vor fünfzig Jahren, am 5. September 1972, ereignete sich bei den Olympischen Spielen in München, die so heiter begonnen hatten, eine Katastrophe: Die Geiselnahme von 11 israelischen Sportlern durch die palästinensische Terrororganisation "Schwarzer September", die in einem Schusswechsel auf dem Flugplatz der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck mit dem Tod aller Geiseln und eines Polizisten dramatisch endete, veränderte nicht nur den Blick auf die Olympischen Spiele, sondern auch auf die bundesdeutsche Sicherheitsarchitektur nachhaltig. Nachdem die Erinnerung an die Menschen, die auf grausame Weise ihr Leben ließen, erst nach und nach in der Öffentlichkeit stattfand, gibt es seit September 2022 auch einen digitalen Erinnerungsort, der die Geschehnisse des 5. und 6. Septembers 1972 eindringlich erzählt, mehrere Zeitzeugeninterviews einband - und einen digitalen Erinnerungsraum kreiert. Die Texte und die Konzeption des auch schulisch relevanten Angebots übernahmen die Historiker Dominik Aufleger, Anna Greithanner und Robert Wolff; das Projekt wurde u. a. vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus unterstützt.

Der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU (verantwortlich: Julia Treindl und Daniela Andre) bietet zudem zahlreiche Interviews mit Zeitzeugen des Olympia-Attentats, die als Podcasts auch in den Geschichtsunterricht einbezogen werden können und unterschiedliche Perspektiven auf die Ereignisse aufgreifen.

Zwei didaktische Konzepte erschließen die unterrichtlichen Möglichkeiten des digitalen Erinnerungsorts; zudem beinhalten Sie Unterrichtsmaterialien und zahlreiche Anregungen für die Einbindung des digitalen Erinnerungsorts in den Geschichtsunterricht:

- Konzept 1, verfasst von Daniela Andre (LMU, Lehrstuhl für Public History), arbeitet mit einzelnen Unterrichtsstunden und fokussiert den Erinnerungsort.

- Konzept 2, verfasst von Dr. Heike Wolter (Universität Regensburg, Abteilung Geschichtsdidaktik), bietet flexibel einsetzbare Module und Zusatzinformationen zum Thema „Olympa-Attentat 1972“.

Weitere für den schulischen Kontext interessante Angebote sind zudem

- "Olympia 72" ein digitales Storytelling auf der Seite der Bavariathek des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Ausschnitte aus einer Diskussion zum Olympia-Attentat 1972 an der LMU u. a. mit Dr. Ludwig Spaenle (MdL) sowie den Autoren Roman Deininger und Uwe Ritzer (Video-Länge: 17 min) sowie

- der historische Live-Blog der Süddeutschen Zeitung zu Olympia 1972.

Hass, Hetze, Mord – ein historisches Escape Game im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Was passiert, wenn Worte zur Waffe werden? Welche Gefahren gehen von Hate Speech und Desinformation aus? Wie kann unsere Demokratie diesen Bedrohungen entgegenwirken?

In dem neuen medienpädagogischen Programm der Bavariathek „Hass, Hetze, Mord – ein historisches Escape Game“ lösen Schülerinnen und Schüler als Investigativ-Team einen prominenten politischen Mordfall. Mit Hilfe von historischen Quellen, originalen Polizeiakten und anderen Beweismitteln machen sie sich auf die Jagd nach den Mördern und ihren Auftraggebern.

Aber Vorsicht: Die Zeit läuft! Eine heiße Spur führt sie in die Anfangsjahre der Weimarer Republik – direkt zu einer Verschwörung mitten in Bayern.

Das kostenfreie Programm (Fahrtkostenzuschuss für bayerische Schulklassen) macht den nächsten Schulausflug zum spannungsgeladenen Erlebnis und eignet sich für alle Schularten ab Jahrgangsstufe 7.

Es werden keinerlei inhaltliche Vorkenntnisse benötigt, denn das 150-minütige Angebot beinhaltet eine Schwerpunktführung mit allen relevanten Hintergrundinformationen durch die Dauerausstellung.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Bavariathek.

Bei weiteren Anliegen und für Reservierungen wenden Sie sich bitte an die Buchungshotline: +49 (0)941 788 388 0 oder museumsfuehrung@stadtmaus.de.

Das Escape-Game ist für maximal 32 Teilnehmer/-innen konzipiert.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine - Hinweise und Tipps zur Einbindung in den Unterricht

Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende. Der russische Überfall auf die Ukraine, ein brutaler Angriffskrieg, geht weder an den Schülerinnen und Schülern noch an den Lehrkräften spurlos vorüber. Bilder und Nachrichten von zerbombten Städten und flüchtenden Menschen aus der Ukraine, darunter vor allem Frauen und Kinder, müssen auch im Unterricht verarbeitet und besprochen werden.

Zudem werden Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte sowie Lehrkräfte und Schulleitungen durch die über 1800 Beratungslehrkräfte und insbesondere durch die über 970 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterstützt, die für individuelle Beratungen u. a. bei persönlichen Krisen und psychischen Belastungen an allen staatlichen Schulen zur Verfügung stehen. Über die Ebene der einzelnen Schule hinaus können sich die Mitglieder der Schulfamilie zudem an besonders erfahrene Schulpsychologinnen und Schulpsychologen an den neun Staatlichen Schulberatungsstellen in Bayern wenden (Staatliche Schulberatung in Bayern).

Das Kriseninterventions- und -bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS), welches den Schulen als notfallpsychologisches Unterstützungssystem zur Verfügung steht, hat Hinweise zusammengestellt, die beim Umgang mit dem Krieg in der Ukraine in der Schule unterstützen können.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier einige informative, weiterführende Angebote herausgestellt, die dabei helfen, das Thema im Unterricht aufzugreifen:

- Ein Selbstlernkurs der ALP Dillingen zum Thema "Krieg in der Ukraine" stellt kompakt Informationen und Unterstützung zur Verfügung. Erschienen ist er in der Reihe "ALP-fre!stunde", die 45minütige Kurse beinhaltet. Zugang zur "fre!stunde" erhalten Sie hier. Eine weitere "ALP-fre!stunde" widmet sich dem Thema "Sport und Politik im Ukrainekrieg". Zugang zu dieser "fre!stunde" erhalten Sie hier.

- Auf dem Portal für Politische Bildung ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Themenschwerpunkt. Dort erhalten Sie zahlreiche, auch für den Unterricht in Politik und Gesellschaft bzw. Sozialkunde nützliche Informationen.

- Wertvolle Informationen erhalten Sie zudem auf den einschlägigen Themenseiten zum Krieg in der Ukraine der Bundeszentrale für politische Bildung.

- Auch das für Schülerinnen und Schüler gut geeignete Lexikon "Hanisauland" bietet verständliches Wissen zum Krieg in der Ukraine.

- Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen und das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz haben informative Themenseiten zum Krieg in der Ukraine aufbereitet.

- Hilfreiche Materialien gibt es zudem von der Berghof Foundation (frieden-fragen) und der Stiftung Wissenschaft und Politik, die die Bundesregierung in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik berät.

- Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bieten ebenfalls auch für Schülerinnen und Schüler aufbereitetes Hintergrundwissen, dazu zählt etwa ein interaktiver Zeitstrahl zu den Hintergründen und zur Entstehung des Krieges (ZDF), die Seite "Krieg in der Ukraine: Die Hintergründe kurz erklärt" (WDR), der Podcast "Alles ist anders - Krieg in Europa" (ARD) und eine Playlist zum Krieg in der Ukraine von FUNK. Auch der Podcast "Streitkräfte & Strategien" des NDR bietet eine aktuelle Einschätzung der Kriegsgeschehnisse. Den Fokus auf Frauen im Krieg legt der Podcast "Women in War" des rbb.

- Das Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung bietet ein Padlet "Krieg in der Ukraine" an.

- Der Podcast "Ukrainecast" der BBC bietet kurze englischsprachige Reportagen u. a. zur humanitären Situation und zahlreiche Interviews mit Geflüchteten ebenso wie mit Menschen, die in den umkämpften Gebieten in der Ukraine leben.

- Auf Dekoder.org finden sich zudem deutsche Übersetzungen unabhängiger Medien in Russland.

- Zahlreiche hilfreiche Informationen zum Umgang mit Fake News erhalten Sie auf dem Portal zur Politischen Bildung.

Neuer Materialschuber der BLZ: erinnern.elementar

Erinnern und Erinnerungskultur stehen im Mittelpunkt des neuen Materialschubers der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit: Die ab der Jahrgangsstufe 9 einsetzbaren Materialien widmen sich in zwölf methodischen Zugängen u. a. der Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte, der Erinnerung an die Shoa und an den Genozid an Sinti und Roma ebenso wie dem Umgang mit rechtsextremen Attentaten und der Bedeutung der Friedlichen Revolution. Diese Fülle an für den Geschichtsunterricht allesamt triftigen, instruktiv aufbereiteten Themen macht den hohen Wert von "erinnern.elementar" für Lehrkräfte aus.

Das Sudetendeutsche Museum in München - das neue Erlebnis namens Heimat

Das Sudetendeutsche Museum ist das zentrale Museum der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern. Seine Dauerausstellung spannt einen Bogen über 1100 Jahre Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte, dargestellt in authentischen Objekten aus seinen Sammlungen, auf einer Ausstellungsfläche von 1200 Quadratmetern.

Unter dem Leitbegriff „Heimat“ erzählt das Sudetendeutsche Museum vom Leben der Deutschen in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, der heutigen Tschechischen Republik. Die Abteilung „Heimat!“ vermittelt eine Vorstellung der Landschaft und ihrer Bewohner im Zusammenspiel mit der kulturellen, religiösen und wirtschaftlichen Lebenswelt vor 1945. Unter dem Titel „Das Ende der Selbstverständlichkeiten“ folgt die Ausstellung den politischen und sozialen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts bis hin zur Katastrophe von Krieg und Vertreibung im 20. Jahrhundert. „Heimat?“, nun mit Fragezeichen, schildert den mühsamen Neubeginn und die Integration der Sudetendeutschen im Westen. Das Sudetendeutsche Museum vermittelt wissenschaftliche Ergebnisse anschaulich und allgemein verständlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Museumshomepage.

Postsowjetische Lebenswelten - eine Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung und der Internetplattform dekoder.org

Die Ausstellung "Postsowjetische Lebenswelten. Gesellschaft und Alltag nach dem Kommunismus" nimmt den fundamentalen Wandel, der nach dem Ende der Sowjetunion 1991 einsetzte, in den Blick. Dabei zeigt sich, dass in den unterschiedlichen Staaten, die sich von Osteuropa über den Kaukasus bis nach Zentralasien gebildet haben, immer wieder Gemeinsamkeiten aufscheinen, wie die Bundesstiftung Aufarbeitung und die Internetplattform dekoder.org betonen: "Die Ausstellung wirft Schlaglichter auf den sozialen Ausnahmezustand jenes Jahrzehnts, in dem die Menschen den Härten des Staatszerfalls und einem Markt ohne Recht ausgeliefert waren. Sie nimmt die Lebensverhältnisse in den Blick und macht die Wanderungsbewegungen sichtbar, die Menschen auf der Suche nach Arbeit und Wohlstand die Heimat verlassen ließen. Der Raubzug der Mafia und die Selbstbereicherung früherer Funktionäre, die das Staatseigentum privatisierten, sind ebenso Themen, wie die ethnischen Konflikte und regionalen Kriege, die häufig mit dem russischen Hegemoniestreben verbunden waren und sind." (Zitat auf der Ausstellungshomepage)

Die Tafeln der Ausstellung können auf der Homepage der Bundesstiftung Aufarbeitung eingesehen werden. Ab dem 15. September 2021 kann die von Jan C. Behrends vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam konzipierte und getextete Schau auch von Schulen ausgeliehen werden.

Weiterleben: Acht Video-Porträts von Überlebenden des KZ Flossenbürg

Anlässlich der Befreiung des KZ Flossenbürg vor 76 Jahren will das Projekt "Weiterleben", das acht Video-Porträts von Überlebenden des Konzentrationslagers beinhaltet, einen Blick werfen auf die Schwierigkeiten, mit denen das Weiterleben dieser Männer und Frauen verbunden war. Die Kurzfilme erzählen von "Trauma und Schuldgefühlen, von Verlust und Neuanfang, Verwundung und Genesung sowie Bezeugen und Schweigen" (Zitat von der Projekthomepage) - und bieten so vielschichtige Einblicke in ganz unterschiedliche Biographien von Überlebenden des NS-Terrors.

Die Video-Porträts befinden sich auf der Projekthomepage, für die die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg verantwortlich zeichnet. Sie eignen sich auch, um im Unterricht die Zeit nach der Befreiung mit Blick auf die Überlebenden der Konzentrationslager fundiert zu thematisieren.

MusPad: Die Museen kommen (digital) in die Schule - ein Angebot des MPZ

Bayerischen Schülerinnen und Schülern aller Schularten auch in Zeiten von Corona ein Museumserlebnis bieten, ist das Ziel der MPZ-Initiative: Auf der Basis von interaktiven Online-Materialien aus unterschiedlichsten bayerischen Museen finden in den Klassen digitale Expertengespräche statt.

Das Museumspädagogische Zentrum (MPZ) hat zu ausgewählten Themen aus einem oder mehreren Museen "MusPads" mit Bildern, Tonspuren, Links oder Anleitungen zum praktischen Arbeiten entwickelt. Die Klassen können im gewählten MusPad eine Woche vorab kommentieren, Fragen stellen oder beantworten oder einzelne Elemente liken. Im anschließenden Expertengespräch vermittelt eine Museumspädagogin oder ein Museumspädagoge auf der Basis des eingegangenen Feedbacks relevante Inhalte des MusPads und gibt weiterführende Informationen. So entsteht ein lebendiger Austausch zwischen allen Beteiligten. Um unterschiedlichen Profilen von Klassen gerecht zu werden, gibt es MusPads mit verschiedenen Schwerpunkten - von Handlungsaufforderungen bis hin zu assoziativem Vorgehen.

Weitere Informationen zum Ablauf, den technischen Voraussetzungen, den Buchungsmodalitäten sowie den Themen finden Sie hier.

Neues Themenforum "Flucht und Vertreibung"

Auf der Seite der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ist dem Komplex "Flucht und Vertreibung" nun ein eigenes Themenforum gewidmet. Es greift in Fachartikeln unterschiedliche Aspekte von Flucht und Vertreibung in der bayerischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg auf - sei es die Herkunft der Heimatvertriebenen, den Umgang Bayerns mit Geflüchteten und Vertriebenen sowie die Auswirkungen der Zuwanderung auf die deutsche, hier insbesondere auf die bayerische (Nachkriegs-)Gesellschaft.

Zudem bietet das Themenforum die Möglichkeit, eigene, familiär tradierte Geschichten und Erfahrungen von Flucht und Vertreibung weiterzugeben.

Wie unter einem Brennglas zeigt der 9. November Ereignisse der deutschen Geschichte, in denen sich markante Entwicklungslinien des 20. Jahrhunderts bündeln. Vor diesem Hintergrund hat die Kultusministerkonferenz dazu aufgerufen, in jedem Jahr am 9. November einen Projekttag in Deutschlands Schulen durchzuführen. Ein von der Bundeszentrale für Politische Bildung, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen erarbeitetes Portal zum "Projekttag deutsche Geschichte" hält zahlreiche material- und quellenbasierte Angebote für Lehrkräfte bereit, die über die differenzierte Auseinandersetzung mit diesem "schwierigen Gedenktag" (Eckart Conze) einen wesentlichen Beitrag zur historischen-politischen Bildung leisten.

Abschließender Band des deutsch-polnischen Schulbuchs erschienen

Mit dem vierten Band von "Europa. Unsere Geschichte", der sich mit dem 20. und beginnenden 21. Jahrhundert beschäftigt, ist die von der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission herausgegebene Reihe nun vollständig. Wie schon die Vorgängerbände bietet auch der abschließende Band eine Vielfalt an Perspektiven auf die europäische Geschichte und berücksichtigt konsequent globale Entwicklungen. Besonders interessant und für den Geschichtsunterricht anregend sind die Quellen und wissenschaftlichen Texte, die die polnische Geschichte in den Blick nehmen.

Die Reihe "Europa. Unsere Geschichte" ist im eduversum-Verlag erschienen und beinhaltet folgende Bände:

- Band 1: Von der Ur- und Frühgeschichte bis zum Mittelalter, Wiesbaden 2016.

- Band 2: Neuzeit bis 1815, Wiesbaden 2017.

- Band 3: Vom Wiener Kongress bis zum Ersten Weltkrieg, Wiesbaden 2019.

- Band 4: 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Wiesbaden 2020.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Reihe.

Neuer Lernort zur Geschichte der DDR in Berlin: Lernort Keibelstraße

Im Februar 2019 wurde in Berlin-Mitte der Lernort Keibelstraße eröffnet, der sich im Gebäude eines ehemaligen Untersuchungsgefängnisses der DDR befindet. Der inhaltliche Schwerpunkt der Einrichtung liegt auf den Haftbedingungen und dem Justizsystem der DDR. Die pädagogischen Angebote des Lernorts richten sich an Schülerinnnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 9 und setzen verschiedene Schwerpunkte – von der Beschäftigung mit Jugendkulturen und deren staatlicher Kriminalisierung bis hin zum Gespräch mit Zeitzeugen lassen sich im Rahmen einer Exkursion in die Hauptstadt entsprechende Lernwerkstätten buchen. Mehr Informationen über den von der Agentur für Bildung e. V. konzipierten und von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geförderten Lernort erhalten Sie auf dessen Homepage.