Nationalsozialismus

Die Zeit des Nationalsozialismus bildet auch in der Geschichte Bayerns eine tiefe Zäsur. Das totalitäre Unrechtsregime überzog Bayern wie alle anderen Teile des Deutschen Reiches mit seiner „Topographie des Terrors“. Mit München, dem Ausgangspunkt der Hitlerbewegung, Nürnberg, der „Stadt der Reichsparteitage“, und dem Obersalzberg, dem zweiten Regierungssitz, finden sich in Bayern drei zentrale Orte der NS-Selbstinszenierung. Auch das unmenschliche Unterdrückungssystem ist untrennbar mit Bayern verbunden: In Dachau entstand das erste KZ, in Nürnberg wurden die "Rassegesetze" zur Entrechtung der jüdischen Bevölkerung verkündet.

Die historische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist eine besondere pädagogische Herausforderung, da das geschichtliche Geschehen eine Verpflichtung bedeutet: Erinnerung, um die Opfer zu ehren, Erinnerung, um Totalitarismus und Rassismus für die Zukunft auszuschließen, Erinnerung, um Frieden und Menschenrecht zu wahren. Die folgenden Internet-Seiten bieten die Möglichkeit, sich aus spezifisch bayerischer Perspektive intensiv mit dem Thema Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.

Die Verleugneten - als vermeintlich "Asoziale" und "Berufsverbrecher" verfolgt

Die Homepage „Die Verleugneten” stellt das Schicksal von Jugendlichen, Frauen und Männern in den Mittelpunkt, die als „Gemeinschaftsfremde”, „Asoziale” und „Berufsverbrecher” während der NS-Diktatur in Konzentrationslager gesperrt wurden. Die Seite, die eine 2024 eröffnete Wanderausstellung der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg begleitet, enthält zahlreiche Quellen, die Einblicke in die Verfolgungsgeschichten von Menschen geben, die erst 2020 vom Deutschen Bundestag als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wurden.

Research stories. Spuren und Geschichten von KZ-Häftlingen aus Flossenbürg

Die vielen Anfragen, die KZ-Gedenkstätten Jahr um Jahr erreichen, haben oft ein Anliegen: Angehörige von ehemaligen KZ-Häftlingen versuchen herauszufinden, was ihren Verwandten zugestoßen ist. Die Recherche, die sich anschließt, gleicht nicht selten einer Detektivarbeit - und beinhaltet oft überraschende Wendungen. Mit dem digitalen Angebot „Research stories” erzählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ansprechend und anschaulich von ihren Recherchen zu Häftlingsschicksalen. Das Projekt, das jüngst mit dem „Digamus Award” des Deutschen Museumsbundes ausgezeichnet wurde, eignet sich besonders gut für den Geschichtsunterricht u. a. in Jahrgangsstufe 11, weil es an konkreten Beispielen geschichtswissenschaftliches Arbeiten verdeutlicht und Fragen der Erinnerungskultur aufgreift.

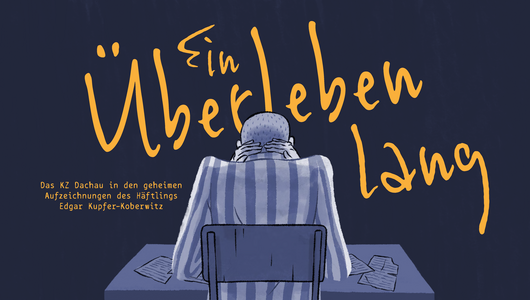

"Ein Überleben lang" - Graphic Novel und pädagogische Materialien zur Vor- und Nachbereitung eines Besuchs der KZ-Gedenkstätte Dachau

Wie können eine moderne Erinnerungskultur und Geschichtsvermittlung aussehen? Diese Frage war Ausgangspunkt eines Projekts der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau. Entstanden ist die bewegende Graphic Novel „Ein Überleben lang. Das KZ Dachau in den geheimen Aufzeichnungen des Häftlings Edgar Kupfer-Koberwitz“. Sie wird auf der Webseite der KZ-Gedenkstätte Dachau sowohl als animierter Kurzfilm (15 Minuten, Deutsch) als auch als ausführlichere ePaper/Flipbook-Version zur Verfügung gestellt. Beide Varianten bieten einen zeitgemäßen und berührenden Zugang zur Geschichte des KZ Dachau. Die Graphic Novel richtet sich vor allem – aber nicht nur – an Jugendliche (ab 13 Jahren) und kann zur Vor- und Nachbereitung eines Besuchs der KZ-Gedenkstätte Dachau verwendet werden. Kürzere und ausführlichere Unterrichtsentwürfe stehen dafür zum Download zur Verfügung.

Der biografische Zugang war ein wichtiger Aspekt bei der Konzeption der Graphic Novel. Die Betrachtenden haben die Möglichkeit, Edgar Kupfer-Koberwitz als Menschen kennenzulernen, und zugleich nachzuvollziehen, wie er das Konzentrationslager Dachau während seiner Inhaftierung erlebt hat. Um eng mit der historischen Quelle zu arbeiten, wurden in der Graphic Novel fast ausschließlich Originalzitate aus den heimlich während seiner Inhaftierung angefertigten Aufzeichnungen von Edgar Kupfer-Koberwitz verwendet. Alle Zeichnungen der Graphic Novel wurden so weit wie möglich auf Basis von Originalfotografien oder Aufzeichnungen angefertigt. Einige Schauplätze der Graphic Novel lassen sich heute bei einem Rundgang über das Gelände der KZ-Gedenkstätte noch verorten und ermöglichen so bei einem Besuch ein Wiedererkennen historischer Gebäude.

Alle Materialien sind auf der Webseite der KZ-Gedenkstätte Dachau kostenlos zugänglich.

Weitere Informationen enthält zudem der Flyer zur Graphic Novel.

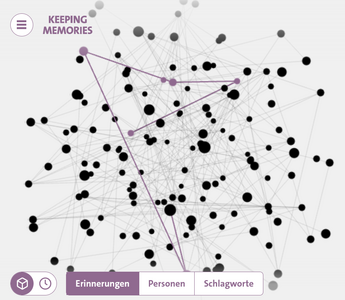

Keeping Memories. Lebensgeschichten von Gefangenen des KZ Flossenbürg in einer interaktiven Lernplattform

Erinnerungen zu behalten und zu bewahren, ganz unterschiedliche und vielfältige - darum geht es bei „Keeping Memories“. Die Interaktive Lernplattform stellt Erinnerungen der Menschen, die zwischen 1938 und 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg und seinen Nebenlagern interniert waren, in den Mittelpunkt. Kleine Texte, Videos, Gedichte, Fotografien ergeben so ein vielstimmiges Mosaik, das von den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform entsprechend individuell erschlossen werden kann: Sowohl die Suche nach konkreten Ereignissen als auch nach Biographien oder thematischen Kategorien ist möglich. Die einzelnen Erinnerungen sind nicht vollständig und nicht frei von Widersprüchen und Brüchen - gerade dadurch vermitteln sie in ihrer Vielzahl aber ein differenziertes Bild vom Leben im Konzentrationslager. Besonders wertvoll ist die Einordnung der jeweiligen Erinnerung in einen größeren Kontext: Einschätzungen zur Bedeutung von Filmdokumenten, Text- und Bildquellen sind Teil der Metainformationen, die auch Schülerinnen und Schüler bei ihrer Recherche abrufen können. Eine Lehrerhandreichung ergänzt die Lernplattform, die u. a. vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultur sowie der Kulturstiftung des Bundes gefördert und für den Grimme-Award 2023 nominiert wurde.

Forum Erinnern - Plattform für Erinnerungsarbeit in Bayern

Mit dem Forum Erinnern steht bayerischen Lehrkräften eine Plattform zur Verfügung, auf der sich unterschiedliche Angebote historisch-politischer Bildungsarbeit zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bündeln. Auf der Homepage finden sich thematisch passende Seminare, Fortbildungen, Rundgänge, Ausstellungen oder digitale Formate, geordnet nach Themen, Methoden oder regionalen Schwerpunkten. "Forum Erinnern" wird vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), dem Bayerischen Bündnis für Toleranz, dem Max Mannheimer Studienzentrum Dachau sowie dem NS-Dokumentationszentrum München getragen.

Zwangsarbeit 1939 - 1945: Interview-Archiv und digitale Lernumgebung

- Zum Thema "Zwangsarbeit 1939 - 1945" hat die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" in Kooperation mit der Freien Universität Berlin zum einen ein Interview-Archiv aufgebaut, das aus rund 600 Gesprächen mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern besteht. Die Interviews im Audio- oder Video-Format, in denen Menschen aus 26 Ländern von ihren Erlebnissen und Erfahrungen als Zwangsarbeiter erzählen, eignen sich ausgesprochen gut für den Geschichtsunterricht. Aus rechtlichen Gründen ist für die Nutzung des Archivs eine kostenlose Registrierung erforderlich.

- Einige der Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern fungieren in der Lernumgebung "Lernen mit Interviews" als Grundlage, um aus den Erzählungen von Zeitzeugen historische Erkenntnisse zu gewinnen und sie methodisch zu reflektieren. Die Lernumgebung, die sich ebenfalls für den Einsatz im (digitalen) Geschichtsunterricht empfiehlt, wird von der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" sowie der Freien Universität Berlin verantwortet. Auch hier ist vor der ersten Nutzung eine kostenlose Registrierung erforderlich.

Materialien zu Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, "Rassenhygiene" und "Euthanasie" - das Beispiel der Stadt und des Altlandkreises Wasserburg am Inn

Mit den Schwerpunkten Zwangsarbeit, nationalsozialistische „Rassenhygiene” und „Euthanasie” konzipierte das Stadtarchiv Wasserburg am Inn diverse Lehr- und Lernmaterialien für den Geschichtsunterricht, in deren Mittelpunkt Primärquellen stehen. Sie waren ursprünglich dazu gedacht, einen Besuch des Denkmals zur Erinnerung an die aus Wasserburg stammenden Opfer des Nationalsozialismus zu begleiten oder zu vertiefen. Allerdings bieten sie auch über den lokalen Bezug hinaus wertvolle Quellen für den Geschichtsunterricht zum Nationalsozialismus.

Die Materialien, die jeweils von einer Lehrerhandreichung sowie auf Anfrage einem Erwartungshorizont begleitet werden, bearbeitete Philipp T. Haase, der derzeit als Lehrer für Deutsch und Geschichte in Hamburg arbeitet und im Fach Geschichte promoviert. Sowohl die Materialien zur Zwangsarbeit als auch die Materialien zur nationalsozialistischen „Rassenhygiene” und „Euthanasie” am Beispiel der Pflegeanstalten im Raum Wasserburg am Inn stehen in einer Version für die Mittelstufe und für die Oberstufe zur Verfügung. Ein Angebot in leichter Sprache, das sich für den Einsatz an Förderschulen eignet, ergänzt die Materialien zur „Rassenhygiene” und „Euthanasie”.

Weiterleben: Acht Video-Porträts von Überlebenden des KZ Flossenbürg

Anlässlich der Befreiung des KZ Flossenbürg vor 76 Jahren will das Projekt "Weiterleben", das acht Video-Porträts von Überlebenden des Konzentrationslagers beinhaltet, einen Blick werfen auf die Schwierigkeiten, mit denen das Weiterleben dieser Männer und Frauen verbunden war. Die Kurzfilme erzählen von "Trauma und Schuldgefühlen, von Verlust und Neuanfang, Verwundung und Genesung sowie Bezeugen und Schweigen" (Zitat von der Projekthomepage) - und bieten so vielschichtige Einblicke in ganz unterschiedliche Biographien von Überlebenden des NS-Terrors.

Die Video-Porträts befinden sich auf der Projekthomepage, für die die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg verantwortlich zeichnet. Sie eignen sich auch, um im Unterricht die Zeit nach der Befreiung mit Blick auf die Überlebenden der Konzentrationslager fundiert zu thematisieren.

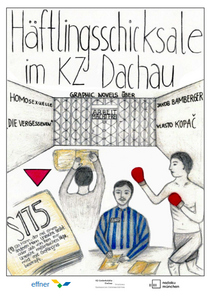

Häftlingsschicksale im KZ Dachau. Eine Graphic Novel von Schülerinnen und Schülern des Josef-Effner-Gymnasiums

Unter der Leitung von Christian Stähler (Josef-Effner-Gymnasium Dachau) und Wiebke Siemsglüß (KZ-Gedenkstätte Dachau) setzten sich die Schülerinnen und Schüler, die das P-Seminar „Gedenkstättenpädagogik“ besuchten, mit unterschiedlichen Formen des Erinnerns an den Holocaust, u. a. auch im Medium des Comics, auseinander. Entstanden sind in diesem Rahmen vier Graphic Novels, die die P-Seminaristen auf der Basis fundierter eigener Recherche, konzipierten und, unterstützt durch den Comic-Künstler Dominik Wendland, realisierten. Sie stellen die Biographien von Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau in den Mittelpunkt, die bestimmte Häftlingsgruppen (u. a. Sinti und Roma, Homosexuelle, als sogenannte „Asoziale“ verfolgte Menschen) repräsentieren. Die einzelnen Graphic Novels sind nicht nur informativ gestaltet, sondern zeigen unterschiedliche künstlerische Auseinandersetzungen mit der NS-Diktatur, die zu einer weiteren Beschäftigung einladen. Die Graphic Novel der P-Seminaristen des Effner-Gymnasiums ist über die Homepage der KZ-Gedenkstätte Dachau abrufbar.

Namen statt Nummern - eine Wanderausstellung für die Schule

Nijmegen, Bordeaux, Wien, Lublin, Saporischja, Berlin – aus diesen und tausenden anderen großen und kleinen Orten Europas wurden in den Jahren von 1933 bis 1945 Menschen in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Die Internationale Wanderausstellung „Namen statt Nummern” zeigt eine Auswahl von 22 Biographien des Dachauer Gedächtnisbuch-Projekts, in dem einzelne Schicksale von Häftlingen beschrieben werden. Außerdem werden Hintergrundinformationen über das Projekt Gedächtnisbuch und die Geschichte des KZ Dachau vermittelt.

Die Ausstellung stand unter der Schirmherrschaft von Dr. h.c. Max Mannheimer (1920–2016), Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Dachau und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau. Die Ausstellung, dies bisher an über 150 Orten gezeigt wurde, ist mit ihren Bildern so gestaltet, dass sie gut in einem Schulgebäude gezeigt werden kann. In der dazugehörigen 88-seitigen Broschüre „Namen statt Nummern” finden sich zu allen 22 Personen ausführlichere Biographien. „Namen statt Nummern” besteht aus 25 Bannern (Maße 80 cm x 210 cm). Für den Verleih entstehen geringe Kosten für Transport und Versicherung. Eine Leihgebühr von 300 Euro wird – wo möglich – erbeten. Wenn Sie Interesse an der Ausstellung haben, wenden Sie sich an info[at]gedaechtnisbuch.org.

"Wenn Zeiten dich ändern..." - Ein preisgekrönter Film des Franz-Ludwig-Gymnasiums Bamberg

Was passiert, wenn Zeiten sich ändern - und letztlich dich, uns? Diese Frage stellt der Film „Wenn Zeiten dich ändern...”, den der Wahlkurs Dramatisches Gestalten des Franz-Ludwig-Gymnasiums Bamberg erstellt hat. Als Träger des Margot-Friedländer-Preises der Schwarzkopf-Stiftung 2022 realisierten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften Julia Behr und Jochen Bickel einen rund 60minütigen Film, der sich auf die Spuren des Abiturjahrgangs 1938 am Neuen Gymnasium Bamberg begibt. Er fängt die Hoffnungen und Träume einer befreundeten Schülergruppe im Laufe der Zeit ein - und thematisiert die schleichenden Auswirkungen der NS-Diktatur nicht nur auf das Schulleben, sondern auch auf die Beziehungen der Schülerinnen und Schüler, deren Biografien nachgezeichnet werden. Der Film, der auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums zusammen mit einer Projektbeschreibung zum Download zur Verfügung steht, eignet sich gut, um Handlungsmöglichkeiten im NS-Staat zu beleuchten; er bietet aber mit seiner künstlerischen Qualität auch die Möglichkeit, über das Verhältnis von Geschichte und Vergangenheit nachzudenken. Die folgenden Links führen Sie

- zur Projektbeschreibung des Films,

- zum Download der mp4-Datei sowie

- zum eigens für „Wenn Zeiten dich ändern..." entwickelten didaktischen Material.

Dokumentation Obersalzberg bei Berchtesgaden

Die Dokumentation Obersalzberg wird vom Institut für Zeitgeschichte (München) betrieben. Die Internet-Seite bietet nicht nur ausführliche Informationen für Besucher und zu den pädagogischen Angeboten für Schulklassen, sondern auch einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung. Die sehr umfangreiche Linkliste untergliedert sich in folgende Rubriken: Archive, Bibliotheken, Einrichtungen der politischen Bildung und der Forschung, Gedenkstätten, Ausstellungen, regionale Links, Links für Lehrer.

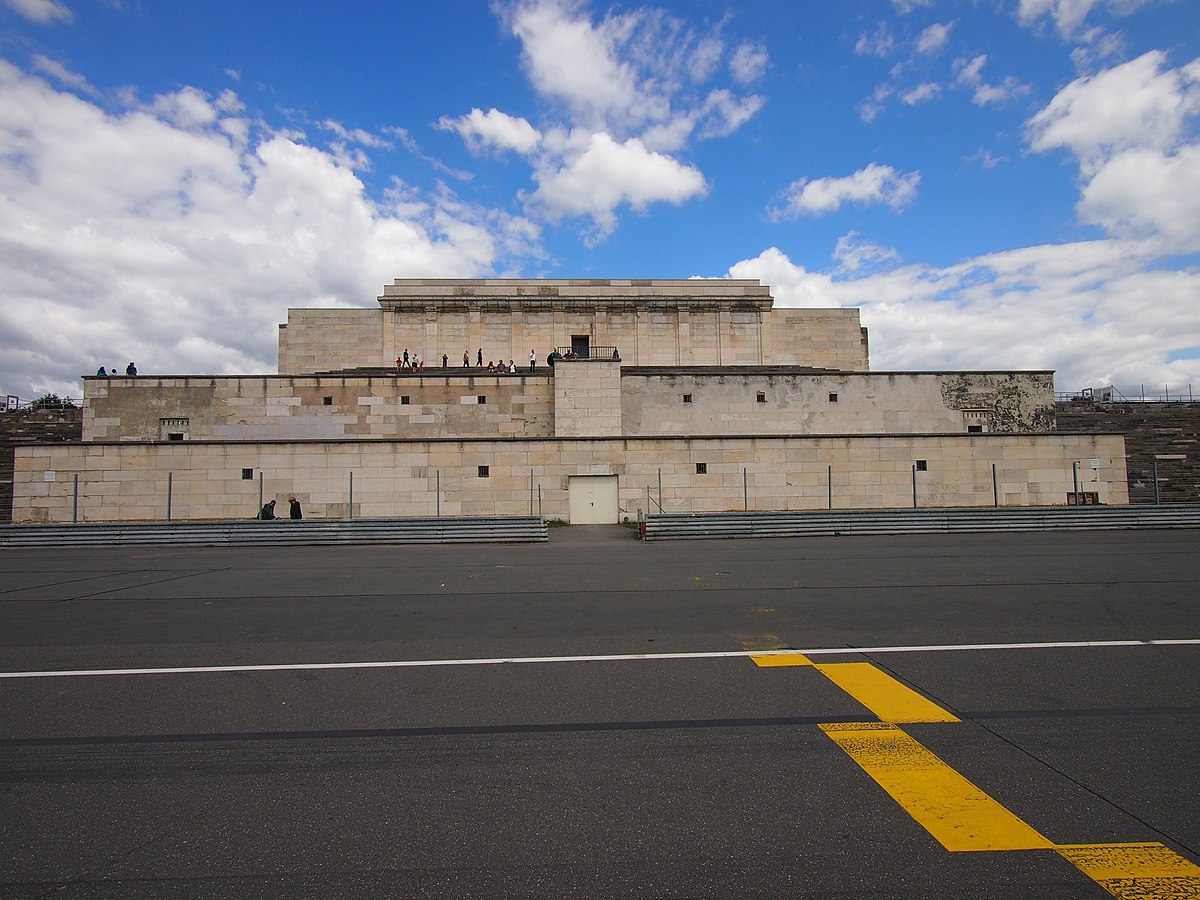

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände (Nürnberg)

Die Baureste des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg zeugen auch heute noch vom Größenwahn des nationalsozialistischen Regimes. Das Dokumentationszentrum befindet sich in der unvollendeten Kongresshalle des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Die dort installierte Dauerausstellung "Faszination und Gewalt" befasst sich mit Ursachen, Zusammenhängen und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

NS-Dokumentationszentrum München

Das NS-Dokumentationszentrum ist ein Lern- und Erinnerungsort zur Geschichte des Nationalsozialismus. Untergebracht ist es im sogenannten "Braunen Haus", der ersten Parteizentrale der NSDAP. Das Dokumentationszentrum erinnert an die Verbrechen der NS-Diktatur und setzt sich mit ihren Ursachen, Ausprägungen und Folgen bis in die Gegenwart auseinander. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Führungen durch die Ausstellungen, Seminare und Fortbildungen an.

KZ-Gedenkstätte Dachau

Die KZ-Gedenkstätte Dachau bietet für Schulklassen zahlreiche Führungen zu unterschiedlichen Themen an. Die Internetseite informiert über die Geschichte des Konzentrationslagers, weist auf Bildungsangebote hin und liefert viele weitere Informationen zur Gedenkstätte.

Für Schulklassen aus Bayern bietet das Josef-Effner-Gymnasium Dachau Führungen an. Das Führungsangebot richtet sich an alle Schularten. Eine Führung dauert 90 oder 180 Minuten und ist kostenlos. Treffpunkt ist der Museumseingang in der Gedenkstätte. Für genauere Informationen wenden sich bitte an Fr. Istenes vom Josef-Effner-Gymnasium Dachau (Telefon: 08131/666472-0, Telefax: 08131/666472-1). Wegen der teils hohen Auslastung wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.

Die Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Dachau wird von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit finanziell gefördert. Informationen und Förderanträge finden Sie hier.

Virtueller Rundgang und Podcast zur Befreiung des KZ Dachau und des KZ Flossenbürg

Am 29. April 1945, einem Sonntag, erreichen amerikanische Soldaten das Konzentrationslager Dachau; ihre Ankunft bedeutet für die Gefangenen Freiheit.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau und der Bayerische Rundfunk widmen diesem Ereignis nun einen besonderen Rundgang: Historische Fotografien und Zeitzeugenberichte machen die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau auch für Schülerinnen und Schüler von zuhause aus virtuell erlebbar - mithilfe digitalen Storytellings.

Neben dem ca. 25 minütigen virtuellen Rundgang gibt es auch einen wöchentlich erscheinenden Podcast, der über die Mediathek des Bayerischen Rundfunks abonniert werden kann und die Befreiung des KZ Flossenbürg sowie des KZ Dachau - ebenfalls mittels Zeitzeugenberichten - ansprechend aufgreift.

Weitere Informationen zu diesem Projekt enthält der begleitende Flyer.

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg bietet für Schulklassen zahlreiche Führungen zu unterschiedlichen Themen an. Die Internetseite informiert über die Geschichte des Konzentrationslagers, weist auf Bildungsangebote hin und liefert viele weitere Informationen zur Gedenkstätte.

Die Fahrt zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg wird von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit finanziell gefördert. Informationen und Förderanträge finden Sie hier.

Handreichung mit Unterrichtsmaterialien zum Konzentrationslager Flossenbürg

Die Handreichung "Das Konzentrationslager Flossenbürg. Geschichte und Literatur" beinhaltet Materialien und Anregungen für den Geschichts- und Französischunterricht. Herausgegeben von der Regensburger Romanistikprofessorin Isabella von Treskow, behandelt der im Röhrig Universitätsverlag erschienene Band nicht nur fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen, sondern widmet sich konkreten Texten - Erinnerungsberichten, Lyrik und Briefen -, die sich mit Erfahrungen von französischen Deportierten beschäftigen. Darüber hinaus werden auditive, visuelle und audiovisuelle Zugänge zur Thematik aufbereitet. Unterschiedliche Quellen, die im französischen Original und in deutscher Übersetzung enthalten sind, sowie Anregungen für den Geschichts- und Französischunterricht machen die Handreichung für schulische Zwecke besonders wertvoll. Bestellen lässt sich das 2019 veröffentlichte Werk über die Verlagshomepage.

Gedenkstätten-Forum der Stiftung "Topographie des Terrors"

Dieses von der Stiftung „Topographie des Terrors“ initiierte Portal ist zwar nicht auf Bayern beschränkt, bietet aber auch für die regionale und lokale Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus wertvolle Hilfen. Zu nennen sind etwa die interaktive Europakarte mit einer Übersicht über wichtige Gedenkstätten, ein Linkverzeichnis mit Suchfunktion, eine Mitgliederliste, der Ansprechpartner vor Ort entnommen werden können, sowie ein geschütztes Gedenkstättenforum (Anmeldung erforderlich).

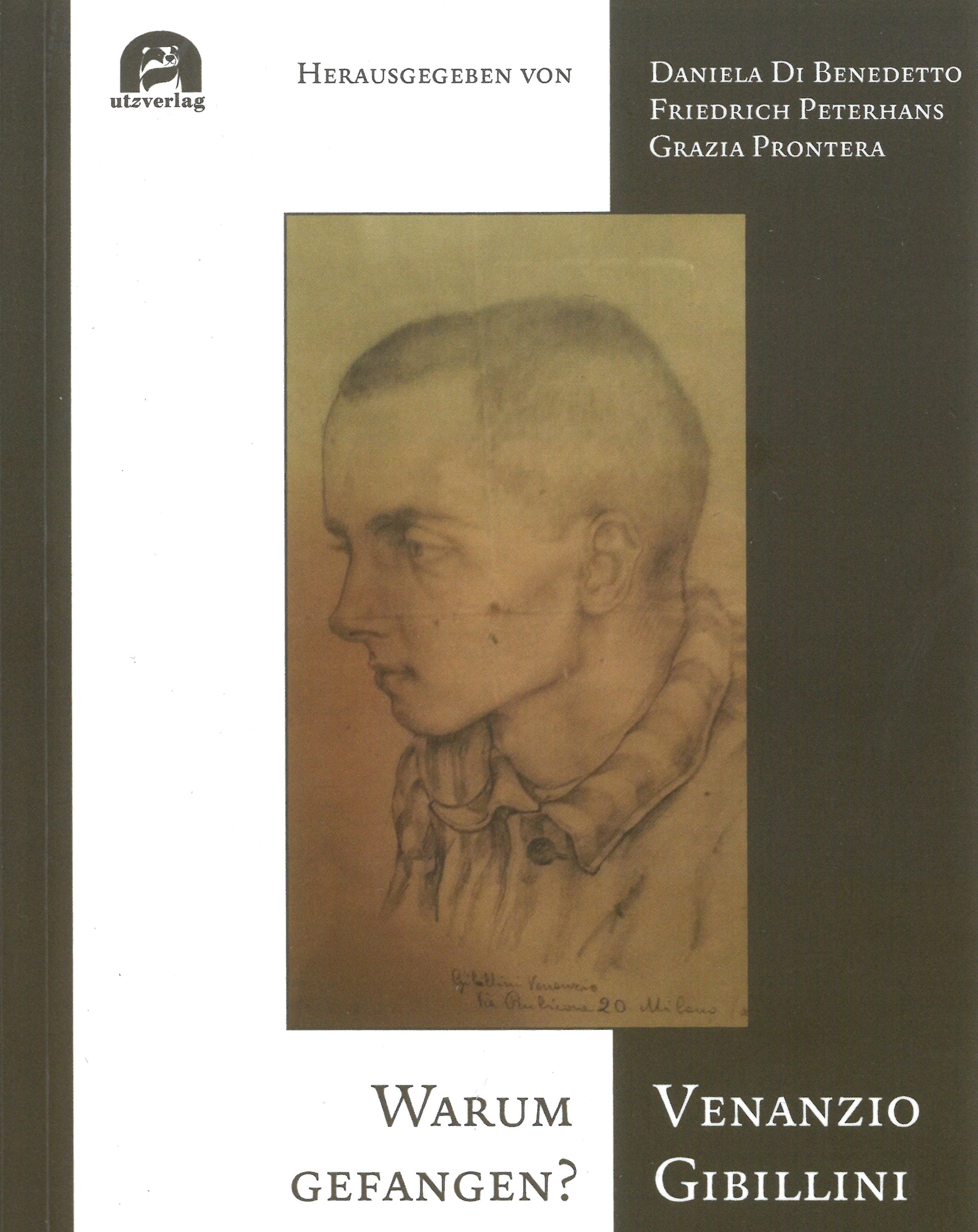

Venanzio Gibillini: Warum gefangen? Erinnerungen an die Deportation 1944 - 1945

Venanzio Gibillini war 19 Jahre alt, als er 1943 von den Norditalien besetzenden deutschen Truppen gezwungen wurde, gegen die Alliierten zu kämpfen - und versuchte, vor diesem Schicksal zu fliehen. Schließlich ergriffen ihn die Nationalsozialisten und deportierten ihn zunächst ins Konzentrationslager Flossenbürg, später ins Dachauer Außenlager Kottern. Gibillini hat seine Erinnerungen an die Deportation 1944 - 1945 aufgeschrieben, schlicht, ergreifend und eindrücklich. Die 2019 im utzverlag erschienene zweisprachige Ausgabe wird ergänzt durch eine wissenschaftliche Einführung von Grazia Prontera und ist auf der Verlagshomepage zu bestellen.

Online-Gedenkbuch der ErinnerungsWerkstatt Augsburg

Das Online-Gedenkbuch, das von der bürgerschaftlichen Initiative ErinnerungsWerkstatt Augsburg gepflegt und verantwortet wird, enthält die Biographien zahlreicher Opfer des Nationalsozialismus, die in Augsburg gelebt haben: Ermordeter wie Überlebender des nationalsozialistischen Regimes wird mit Informationen zu ihrem letzten (bekannten) Wohnort in der Stadt, mit Fotografien und ausführlichen Lebensläufen gedacht.

Das Online-Gedenkbuch wird ständig erweitert: Lehrkräfte, die mit der Erinnerungswerkstatt Augsburg zusammenarbeiten wollen - etwa im Rahmen eines thematisch passenden W-Seminars, in dem Biographien erarbeitet werden, oder im Zuge eines anderen schulischen Projekts - können sich an das Team der ErinnerungsWerkstatt Augsburg wenden.

Memory Loops - Ein virtuelles Denkmalprojekt für die Opfer des NS-Terrors in München

Das prämierte Audiokunstwerk Memory Loops von Michaela Melián befasst sich auf eindrucksvolle Weise mit dem NS-Terror in der "Hauptstadt der Bewegung".

Weiße Rose Stiftung e.V.

Über die bekannteste Widerstandsgruppe Bayerns kann man sich auf dieser Seite (www.weisse-rose-stiftung.de) ausführlich informieren. Texte zu Themen des Widerstands vermitteln einen Überblick. Die Flugblätter der Weißen Rose findet man im Volltext. Von Interesse sind auch Hinweise zu laufenden Projekten und Ausstellungen der Stiftung. In besonderer Weise sei auch auf die pädagogischen Angebote hingewiesen, die von der Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, über die Vermittlung von Zeitzeugen und den Verleih von Sonderausstellungen bis hin zur fachlichen Beratung - etwa bei Arbeiten oder Projekten zur Weißen Rose - reichen.

Das BADEHAUS in Waldram als Erinnerungsort

Das BADEHAUS von Waldram (früher Föhrenwald) verdichtet Geschichte auf besondere Weise: Aus der 1940 errichteten nationalsozialistischen Mustersiedlung für Rüstungsarbeiter wurde nach dem Krieg ein Lager für jüdische Displaced Persons, Überlebende der Shoa. Ab 1956 kamen Heimatvertriebene in diesen Ort, der in Waldram umbenannt wurde. Der Erinnerungsort BADEHAUS greift diese Geschichte Föhrenwalds/Waldrams und seiner Bewohner auf und eignet sich somit auf vielfache Weise als außerschulischer Lernort.

Auf der Homepage des Erinnerungsorts BADEHAUS finden Sie weitere Informationen. Ein eigens gestalteter Flyer informiert über den Erinnerungsort, der sich dem Engagement einer Bürgerinitiative verdankt.

Zeitzeugenportal des Hauses der Bayerischen Geschichte

Das Portal „Zeitzeugen berichten“ des Hauses der Bayerischen Geschichte umfasst aktuell 782 Video-Ausschnitte von 614 Zeitzeugen. Darin enthalten sind auch Interviews mit Personen, die über ihr Leben während des sogenannten „Dritten Reichs“ berichten. Recherchieren können Sie über unsere Volltextsuche oder gezielt über die Detailsuche nach bestimmten Aufnahmen, Themen oder Personen. Bei allen Interviews handelt es sich um passgenaue Ausschnitte für den Einsatz im Unterricht.

"Mein Land, meine Stadt, unsere Geschichte" (Film)

Ein bemerkenswerter Film über den Umgang mit der Geschichte der NS-Zeit im Zeitalter einer von Migration geprägten Schullandschaft. Wie soll man mit den „besonderen Themen“ der deutschen Geschichte didaktisch angemessen umgehen, wenn viele Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund haben? Wie verändert sich die Geschichtskultur, wenn sich solche Themen im Kontext der Migration immer mehr aus ihrem nationalen Kontext herauslösen?

Ganz praktisch nähert sich das Filmprojekt „Mein Land, meine Stadt, unsere Geschichte“ Fragen wie diesen. Sechs Schülerinnen und Schülern des Nürnberger Pirckheimer-Gymnasiums mit unterschiedlicher Herkunft setzen sich darin mit der Geschichte ihrer Stadt in der NS-Zeit auseinander.

Hier finden Sie einen kurzen Filmausschnitt. Wollen Sie den Film beziehen, wenden Sie sich bitte an transfers film.