Geschichte im Netz

In dieser Rubrik finden Sie einige Internetseiten zu historischen Themen. Angesichts des vielfältigen Angebots im Netz kann es sich hierbei nur um eine kleine Auswahl handeln. Diese soll jedoch sukzessive erweitert und aktualisiert werden. Die Redaktion freut sich über Hinweise auf Seiten, die sich in die Unterrichtspraxis einbinden lassen.

Beispielhafte digitale Angebote zu ausgewählten Themen

Im Fokus. Publikationsreihe des Bundesarchivs mit ausgewählten Quellen

In der neuen Publikationsreihe „Im Fokus” des Bundesarchivs sind bislang zwei Hefte erschienen, die für Lehrkräfte, aber auch für Schülerinnen und Schüler thematisch interessante, gut erschließbare Materialien beinhalten.

- „Die Sache ist unhaltbar”. Unterdrückung und Widerstand in deutschen Kolonien (Heft 1) thematisiert die Widerstandsbewegungen gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Deutsch-Südwestafrika, Ponape und Kamerun.

- „Die Welt ist Augenzeuge”. Die Fußball-WM 1974 im Zeichen der deutschen Teilung (Heft 2) widmet sich der WM 1974 als kulturellem und medialem Ereignis, in dessen Verlauf zum ersten und einzigen Mal die Mannschaften der Bundesrepublik Deutschland und der DDR aufeinandertrafen.

In ausgesprochen hochwertiger Druckqualität werden dabei nicht nur aus den Beständen des Bundesarchivs einschlägige Dokumente vorgestellt, sondern auch insofern erschlossen, als inhaltliche Hinweise - nicht zuletzt zur Entzifferung von alten Handschriften - beigegeben werden. Die Hefte der Reihe eignen sich für den Einsatz im Unterricht sowie für die eigenständige Recherche von Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Projekten oder im W-Seminar.

Die bereits erschienenen Hefte, die kostenlos bestellbar sind, aber auch zum Download zur Verfügung stehen, können über eine E-Mail an das Bundesarchiv angefordert werden.

Bronzeon - wissenschaftliche Erkenntnisse spielerisch entdecken

Bei "Bronzeon" handelt es sich um ein frei zugängliches Spiel, das das Leben im Lechtal der Bronzezeit in den Blick nimmt. Initiiert und konzipiert wurde es von Philipp W. Stockhammer, Professor am Institut für vor- und frühgeschichtliche Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Kinder und Jugendlichen lernen im Verlauf des Spiels nicht nur bronzezeitliche Überlebensstrategien kennen, sondern beschäftigen sich auch mit kulturellen und technischen Fortschritten, für die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge nicht zuletzt weibliche Migration entscheidend war.

Auf der Homepage des Spiels befinden sich Hinweise zum Download sowie ein Link auf einen begleitenden Mebis-Kurs, der Ideen für die unterrichtliche Einbindung des Spiels sowie wissenschaftliche Hintergrundinformationen bereithält.

Die Bibliothek der verbrannten Bücher. Sammlung Georg P. Salzmann in der Universitätsbibliothek Augsburg

Am Dienstag, den 12. April 2022, eröffnet die virtuelle Dauerausstellung „Die Bibliothek der verbrannten Bücher“ zur einzigartigen Büchersammlung von Georg P. Salzmann in der Universitätsbibliothek Augsburg.

Die Online-Ausstellung lädt dazu ein, die seit 1933 in NS-Deutschland geächtete und verbotene Literatur in der Augsburger Sammlung zu entdecken. Ansprechende visuelle Zugänge, intuitive Besucherführung und verständliche Einführungstexte sprechen hierbei bewusst die junge Generation an. Verlinkungen zu Fachliteratur und Vertiefungswissen, zu themenverwandten Webangeboten sowie didaktischen Materialien adressieren Lehrkräfte, die das Online-Angebot künftig für den Unterricht rund um NS-Zeit und die deutsche Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts nutzen können.

Die virtuelle Sammlungspräsenation versteht sich damit explizit als Angebot an Lehrende und Lernende, die „Bibliothek der verbrannten Bücher“ für eigene fachdidaktische, ausstellungspraktische oder wissenschaftliche bzw. propädeutische Projekte zu entdecken. Die Universitätsbibliothek Augsburg steht hierbei als Kooperationspartnerin bereit – nicht nur virtuell, sondern selbstverständlich auch vor Ort in Augsburg, wo die Büchersammlung in einem eigenen Leseraum frei zugänglich ist.

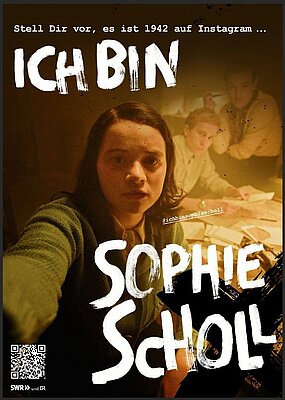

Sophie Scholl auf Instagram - ein außergewöhnliches Projekt des BR und des SWR

Am 9. Mai 1921 wurde Sophie Scholl geboren. Anlässlich ihres hundersten Geburtstages haben SWR und BR einen eigenen Instagram-Account kreiert, auf dem Schauspielerin Luna Wedler die Perspektive von Sophie Scholl einnimmt und Einblicke in die letzten zehn Monate im Leben der Widerstandskämpferin gewährt. Auf dem Kanal @ichbinsophiescholl erfahren Userinnen und User in Echtzeit und auf der Basis historischer Quellen, was Sophie Scholl politisch wie privat bewegt und wie sie im München der NS-Zeit als Studentin lebt. Der Kanal startet ab dem 4. Mai 2021 und wird die Follower bis Februar 2022 begleiten. Für den Geschichtsunterricht bietet sich hier die Gelegenheit, Möglichkeiten und Grenzen eines solchen digitalen Formats aufzugreifen und kritisch zu reflektieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des BR sowie der Homepage des SWR. Hinweise auf weitere, in der BR-Mediathek vorhandene filmische Angebote erhalten Sie hier.

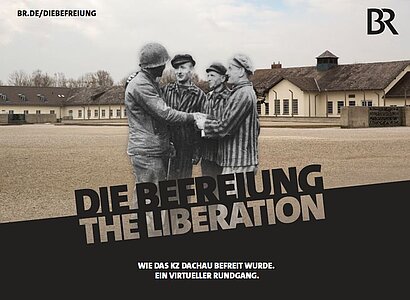

Virtueller Rundgang und Podcast zur Befreiung des KZ Dachau und des KZ Flossenbürg

Am 29. April 1945, einem Sonntag, erreichen amerikanische Soldaten das Konzentrationslager Dachau; ihre Ankunft bedeutet für die Gefangenen Freiheit.

Die KZ-Gedenkstätte Dachau und der Bayerische Rundfunk widmen diesem Ereignis nun einen besonderen Rundgang: Historische Fotografien und Zeitzeugenberichte machen die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau auch für Schülerinnen und Schüler von zuhause aus virtuell erlebbar - mithilfe digitalen Storytellings.

Neben dem ca. 25 minütigen virtuellen Rundgang gibt es auch einen wöchentlich erscheinenden Podcast, der über die Mediathek des Bayerischen Rundfunks abonniert werden kann und die Befreiung des KZ Flossenbürg sowie des KZ Dachau - ebenfalls mittels Zeitzeugenberichten - ansprechend aufgreift.

Weitere Informationen zu diesem Projekt enthält der begleitende Flyer.

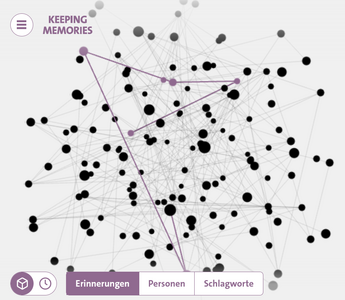

Keeping Memories. Lebensgeschichten von Gefangenen des KZ Flossenbürg in einer interaktiven Lernplattform

Erinnerungen zu behalten und zu bewahren, ganz unterschiedliche und vielfältige - darum geht es bei „Keeping Memories“. Die Interaktive Lernplattform stellt Erinnerungen der Menschen, die zwischen 1938 und 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg und seinen Nebenlagern interniert waren, in den Mittelpunkt. Kleine Texte, Videos, Gedichte, Fotografien ergeben so ein vielstimmiges Mosaik, das von den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform entsprechend individuell erschlossen werden kann: Sowohl die Suche nach konkreten Ereignissen als auch nach Biographien oder thematischen Kategorien ist möglich. Die einzelnen Erinnerungen sind nicht vollständig und nicht frei von Widersprüchen und Brüchen - gerade dadurch vermitteln sie in ihrer Vielzahl aber ein differenziertes Bild vom Leben im Konzentrationslager. Besonders wertvoll ist die Einordnung der jeweiligen Erinnerung in einen größeren Kontext: Einschätzungen zur Bedeutung von Filmdokumenten, Text- und Bildquellen sind Teil der Metainformationen, die auch Schülerinnen und Schüler bei ihrer Recherche abrufen können. Eine Lehrerhandreichung ergänzt die Lernplattform, die u. a. vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultur sowie der Kulturstiftung des Bundes gefördert und für den Grimme-Award 2023 nominiert wurde.

Erinnerung an 60 Jahre Eichmann-Prozess: Leitprojekte bayerischer Schülerinnen und Schüler

Von April bis Dezember 1961 musste sich der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann vor einem Jerusalemer Gericht wegen der Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden verantworten. Damals schlug der Prozess hohe Wellen, nicht zuletzt Hannah Arendts berühmtes Werk "Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen" zeugt von der Aufmerksamkeit, die er auf sich zog. Rund 60 Jahre nach den damaligen Ereignissen, die für die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen zentral waren, haben sich Schülerinnen und Schüler von vier bayerischen Schulen mit dem Prozess und seiner Bedeutung in unserer Gegenwart beschäftigt. Entstanden sind dabei vielschichtige, kreative und zum Nachdenken anregende digitale Projekte, die unterschiedliche Aspekte des Prozesses beleuchten. Allesamt verdeutlichen sie, dass Erinnern eine fortwährende Verantwortung bleibt, ohne die die Gestaltung einer Zukunft im Verständnis füreinander und im friedlichen Miteinander nicht möglich ist. Drei dieser Projekte finden Sie unter den nachfolgenden Links:

- "Der Eichmann-Prozess und Hannah Arendts Reaktion", eine interaktive Seite mit Basiswissen zum Prozess (Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt)

- "Eichmann im Verhör - Der Blick des Avner Werner Less", eine Podcast-Reihe (Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting)

- "Was hat Adolf Eichmann mit uns zu tun? Der Eichmann-Prozess 1961 - Impulse für ein Geschichtsbewusstsein der Jugend des 21. Jahrhunderts", Legefilm mit Social-Media-Umfrage (Orlando-di-Lasso-Realschule Maisach)

Eine ausführliche Dokumentation der Projekte erhalten Sie auf der Homepage des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Dr. Ludwig Spaenle.

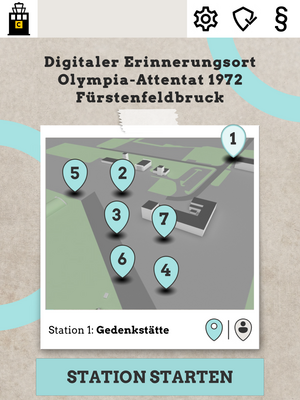

Unterrichtsmaterialien zum digitalen Erinnerungsort "Olympia-Attentat 1972"

Vor fünfzig Jahren, am 5. September 1972, ereignete sich bei den Olympischen Spielen in München, die so heiter begonnen hatten, eine Katastrophe: Die Geiselnahme von 11 israelischen Sportlern durch die palästinensische Terrororganisation "Schwarzer September", die in einem Schusswechsel auf dem Flugplatz der Bundeswehr in Fürstenfeldbruck mit dem Tod aller Geiseln und eines Polizisten dramatisch endete, veränderte nicht nur den Blick auf die Olympischen Spiele, sondern auch auf die bundesdeutsche Sicherheitsarchitektur nachhaltig. Nachdem die Erinnerung an die Menschen, die auf grausame Weise ihr Leben ließen, erst nach und nach in der Öffentlichkeit stattfand, gibt es seit September 2022 auch einen digitalen Erinnerungsort, der die Geschehnisse des 5. und 6. Septembers 1972 eindringlich erzählt, mehrere Zeitzeugeninterviews einband - und einen digitalen Erinnerungsraum kreiert. Die Texte und die Konzeption des auch schulisch relevanten Angebots übernahmen die Historiker Dominik Aufleger, Anna Greithanner und Robert Wolff; das Projekt wurde u. a. vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus unterstützt.

Der Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU (verantwortlich: Julia Treindl und Daniela Andre) bietet zudem zahlreiche Interviews mit Zeitzeugen des Olympia-Attentats, die als Podcasts auch in den Geschichtsunterricht einbezogen werden können und unterschiedliche Perspektiven auf die Ereignisse aufgreifen.

Zwei didaktische Konzepte erschließen die unterrichtlichen Möglichkeiten des digitalen Erinnerungsorts; zudem beinhalten Sie Unterrichtsmaterialien und zahlreiche Anregungen für die Einbindung des digitalen Erinnerungsorts in den Geschichtsunterricht:

- Konzept 1, verfasst von Daniela Andre (LMU, Lehrstuhl für Public History), arbeitet mit einzelnen Unterrichtsstunden und fokussiert den Erinnerungsort.

- Konzept 2, verfasst von Dr. Heike Wolter (Universität Regensburg, Abteilung Geschichtsdidaktik), bietet flexibel einsetzbare Module und Zusatzinformationen zum Thema „Olympa-Attentat 1972“.

Weitere für den schulischen Kontext interessante Angebote sind zudem

- "Olympia 72" ein digitales Storytelling auf der Seite der Bavariathek des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Ausschnitte aus einer Diskussion zum Olympia-Attentat 1972 an der LMU u. a. mit Dr. Ludwig Spaenle (MdL) sowie den Autoren Roman Deininger und Uwe Ritzer (Video-Länge: 17 min) sowie

- der historische Live-Blog der Süddeutschen Zeitung zu Olympia 1972.

Das Oktoberfestattentat: Digitales Unterrichtsmaterial

Am 26. September 1980 tötete ein rechtsextremer Attentäter auf der Münchener Theresienwiese 12 Menschen und sich selbst; über 200 Menschen wurden teils schwer verletzt. Den vierzigsten Jahrestag des Oktoberfest-Attentats nahm eine Gruppe von Lehramtsstudierenden des Fachs Geschichte unter Leitung von StRin Daniela Andre und Angelika Pleyer M. Ed. (beide LMU) zum Anlass, um digitale Unterrichtsmaterialien zu konzipieren. Der Anschlag selbst, die Ermittlungen, seine Bedeutung in der Münchener Erinnerungskultur und im Spielfilm sowie die Rolle der Medienberichterstattung werden darin thematisiert.

Die Materialien finden Sie auf mebis, wenn Sie diesem Link folgen und den Einschreibeschlüssel 26091980 eingeben.

Nähere Informationen zur Zielsetzung und zum Aufbau der Materialien erhalten Sie in der Begleitbroschüre zum digitalen Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte.

Hingewiesen sei zudem auf die einschlägige, von Tatjana Neef verfasste und von der Stadt München herausgegebene Broschüre zum Oktoberfest-Attentat, die im September 2020 in vierter Auflage erschienen ist. Sie steht als pdf auf der Seite der Landeshauptstadt München zum Download bereit.

Auch das Themendossier der Bundeszentrale für politische Bildung zum Oktoberfest-Attentat bereitet Zusammenhänge und Hintergründe des rechtsextremen Terrorakts informativ auf.

Allgemeine Geschichte

Europeana Collections - das kulturelle Erbe Europas in digitalisierter Form

Europeana Collections ist eine virtuelle Bibliothek, die große Teile des wissenschaftlichen und kulturellen Erbes Europas von der Vor- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart zugänglich macht.

Die Seite bietet Zugang zu mehr als 50 Millionen Objekten in digitalisierter Form (Bücher, Musik, Kunstwerke und mehr). Unter anderem bietet Europeana Collections eine spezielle Themensammlung zum Ersten Weltkrieg.

Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online

Die Deutsche Digitale Bibliothek ist ein Portal der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und möchte als zentrales nationales Portal alle deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen miteinander vernetzen. Über eine einfache Suchfunktion erhält der Nutzer Zugriff auf mehr als 12,5 Millionen Digitalisate unterschiedlichster Provenienz (Stand März 2021).

Geschichtsblogs - Hypotheses

Hypotheses ist ein frei zugängliches Blogportal für Geistes- und Sozialwissenschaften. Die deutschsprachigen Beiträge sind von eine wissenschaftlichen Redaktion ausgewählt worden. Zwar richtet sich Hypotheses in erster Linie an die Fachwissenschaft, es finden sich hier aber auch Themen und Angebote, die für den schulischen Unterricht genutzt werden können. Etwa der Blog zu Quellen, Literatur, Interpretation zum Dreißigjährigen Krieg.

LeMO - Lebendiges Museum Online

LeMO ist ein wichtiges Online-Portal zur deutschen Geschichte. Verantwortlich für die Inhalte sind das Deutsche Historische Museum und das Haus der Geschichte. Auf der Leite werden Videos, Audios, Biografien, Zeitzeugenbeiträge und andere Quellen präsentiert. Vieles davon lässt sich für den Geschichtsunterricht verwenden.

eManual Alte Geschichte der Hamburg Open Online University

Beim eManual Alte Geschichte handelt es sich um ein kostenfreies digitales Angebot der Hamburg Open Online University, das den Anspruch erhebt, Grundlagen der Alten Geschichte allgemeinverständlich und auf der Basis abgesicherter Forschungsergebnisse zu vermitteln. Die insgesamt 39 Podcasts, für die Prof. Dr. Werner Rieß und sein Team verantwortlich zeichnen, geben einen Überblick von der Zeit der griechischen Archaik bis zur römischen Spätantike; begleitet werden sie von diversen, auch für den Geschichtsunterricht verwendbaren Materialien (z. B. Zeitleisten, Quellen, Verfassungsschemata) und bieten vielfältige Anregungen für fachliche Vertiefungen, etwa im Rahmen von W-Seminaren oder im Zuge des Profilfachs Archäologie.

Online-Lexikon zur "Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa"

Das Online-Lexikon zur "Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa" beinhaltet eine Vielzahl an wissenschaftlich fundierten, ansprechend aufbereiteten Informationen zum Thema, die sich auch für den Geschichtsunterricht eignen. Das Lexikon, eine Kooperation der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und des Bundesinsituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), bietet nicht nur einzelne, alphabetisch geordnete Lemmata, sondern auch nach Orten und Städten, Regionen, Länder sowie nach Begriffen, Konzepten und Institutionen geordnete Zugänge.

Nähere Informationen finden Sie neben der Homepage des Lexikons auch im begleitenden Flyer des Projekts.

Bayerische Geschichte

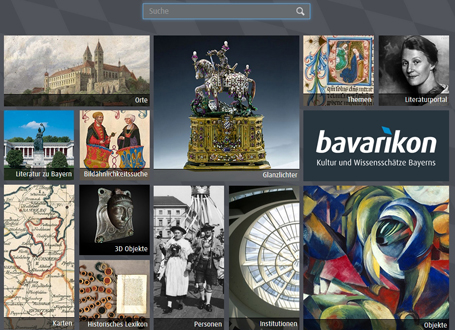

bavarikon - Kultur- und Wissensschätze Bayerns

bavarikon - Kultur- und Wissensschätze Bayerns - ist eine Onlineplattform des Freistaats Bayern. bavarikon ist das Portal zur Kunst, Kultur und Landeskunde des Freistaats Bayern. Es präsentiert digital Kunst-, Kultur- und Wissensschätze aus Einrichtungen in Bayern. bavarikon ist ein Modul des Bayerischen Kulturkonzepts.Ein Prototyp von bavarikon ging im April 2013 online. Er wurde im Mai 2015 in eine neue technische Infrastruktur mit erweiterten Funktionalitäten überführt. bavarikon wird nun laufend um neue Inhalte erweitert.

Die unterschiedlichen unterrichtlichen Möglichkeiten von bavarikon erläutert eine Lehrerhandreichung.

Bayerische Staatsbibliothek

Die Bayerische Staatsbibliothek ist nicht nur Aufbewahrungsort umfangreicher Buchbestände, Handschriften und Bilddokumente, sie bietet ebenso ein großes Angebot an digitalen Diensten. Viele Bestände der Staatsbibliothek sind digital zugänglich und damit überall und jederzeit verfügbar.

Historisches Lexikon Bayerns

Historisches Lexikon Bayerns - das zentrale wissenschaftliche Nachschlagewerk zu allen Fragen der bayerischen Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Das Lexikon wird ständig erweitert und aktualisiert. Die Artikel sind von ausgewiesenen Spezialisten geschrieben, informieren in der gebotenen Kürze und liefern wichtige Literaturhinweise.

Den Aufbau der einzelnen Artikel erläutert eine kurze Lehrerhandreichung.

Haus der Bayerischen Geschichte

Der Schwerpunkt des Hauses der Bayerischen Geschichte liegt in der Konzeption und Durchführung von Ausstellungen, allen voran der Bayerischen Landesausstellungen. Hinzu kommt die Dauerausstellung "Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so besonders macht" in Regensburg, die die Geschichte des modernen Bayern - von 1800 bis in die Gegenwart - präsentiert. Informationen und Materialien zur bayerischen Geschichte finden sich auch auf der Homepage der Bavariathek, die sich als die Erweiterung des Museums im digitalen Raum versteht und zum Stöbern, Staunen und Entdecken einlädt. Zwei Filme, die Sie hier abrufen können, stellen die Möglichkeiten der Bavariathek speziell für Schülerinnen und Schüler vor.

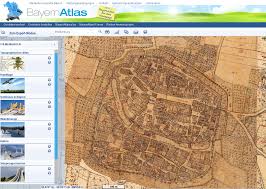

BayernAtlas

BayernAtlas - der zentrale Kartenservice des bayerischen Ladesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Zahlreiche Hinweise mit Beispielen zum Einsatz im (Geschichts-)Unterricht finden sich im Leitfaden BAyernAtlas-Plus an Schulen. So ermöglicht BayernAtlas u.a. die Recherche in den Urkatastern des Königreich Bayerns. Die Seite wird vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat betrieben.

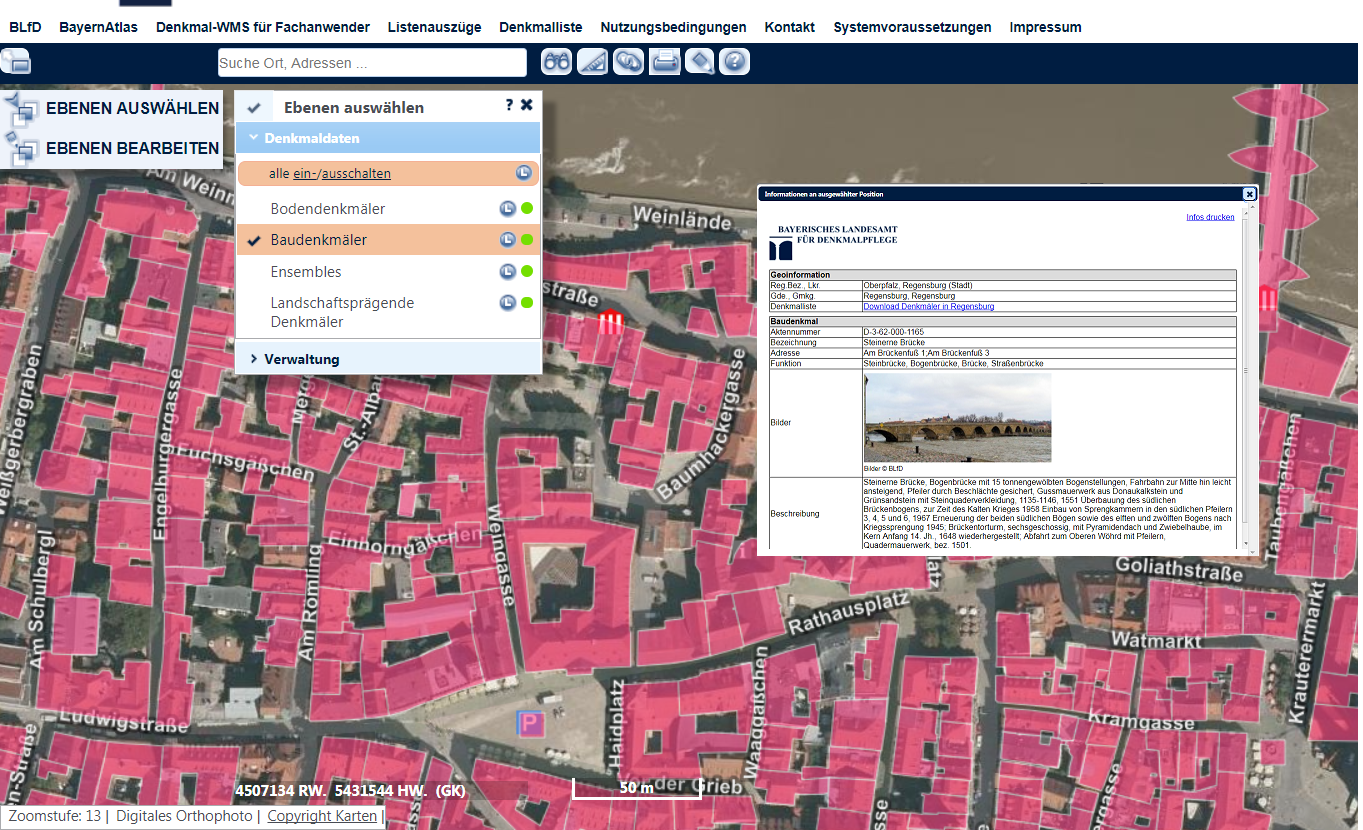

Bayerischer Denkmal-Atlas

Der Bayerische Denkmal-Atlas ist ein Kooperationsprojekt des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Bayerischen Vermessungsamtes. Auf Basis der Daten der Bayerischen Denkmalliste werden hier alle erfassten Bodendenkmäler, Baudenkmäler, Ensembles sowie landschaftsprägende Denkmäler in unterschiedlichen Karten dargestellt. Die Einzelnen Denkmäler sind mit den Informationen der Denkmalliste verlinkt, sodass die dazugehörigen Informationen leicht abgerufen werden können.

brauchwiki.de - Deine Heimat im Netz

Brauchwiki ist ein Projekt zwischen dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V., dem Bayerischen Rundfunk und dem Medienlabor der Universität Augsburg. Hier können sich Kinder und Jugendliche über Geschichte und Bräuche ihrer heimatlichen Lebenswelt informieren und austauschen.

Ein Leitfaden informiert Lehrkräfte darüber, wie mit dieser Internetplattform im Unterricht gearbeitet werden kann.